致丽贝卡(第41/52页)

57. 未命名,迈克尔·奥默罗德,未标日期

© 迈克尔·奥默罗德/千禧图像/图画艺术

20世纪50年代中后期,在找到与众不同的风格和主题之前,黛安·阿勃丝拍摄了一些身处电影院的人们的照片,常常通过银幕上的动作显出人物的剪影与框架。在1971年,她去世的那一年,她重回影院,拍摄了空座位和空白屏。空椅列队耐心盯着空屏的场景看起来奇怪而令人难忘,尤其在配上阿勃丝当年3月关于照片的声明后,“它们是逝去之物曾经存在的证明,空余的污渍。它们的沉静是一种躲闪。你可以转身走开,但当你回来时它们仍在注视着你”。空白屏的照片通过显示在动态影像中的情况恰好证明了相反的一点:你转脸不看屏幕,再看回来,之前在荧屏上的面孔——非同凡响,神秘莫测,永远年轻——已然消失。感动过我们的动态影像,现在已被虚空的寂静所取代。最终只余空白的矩形。

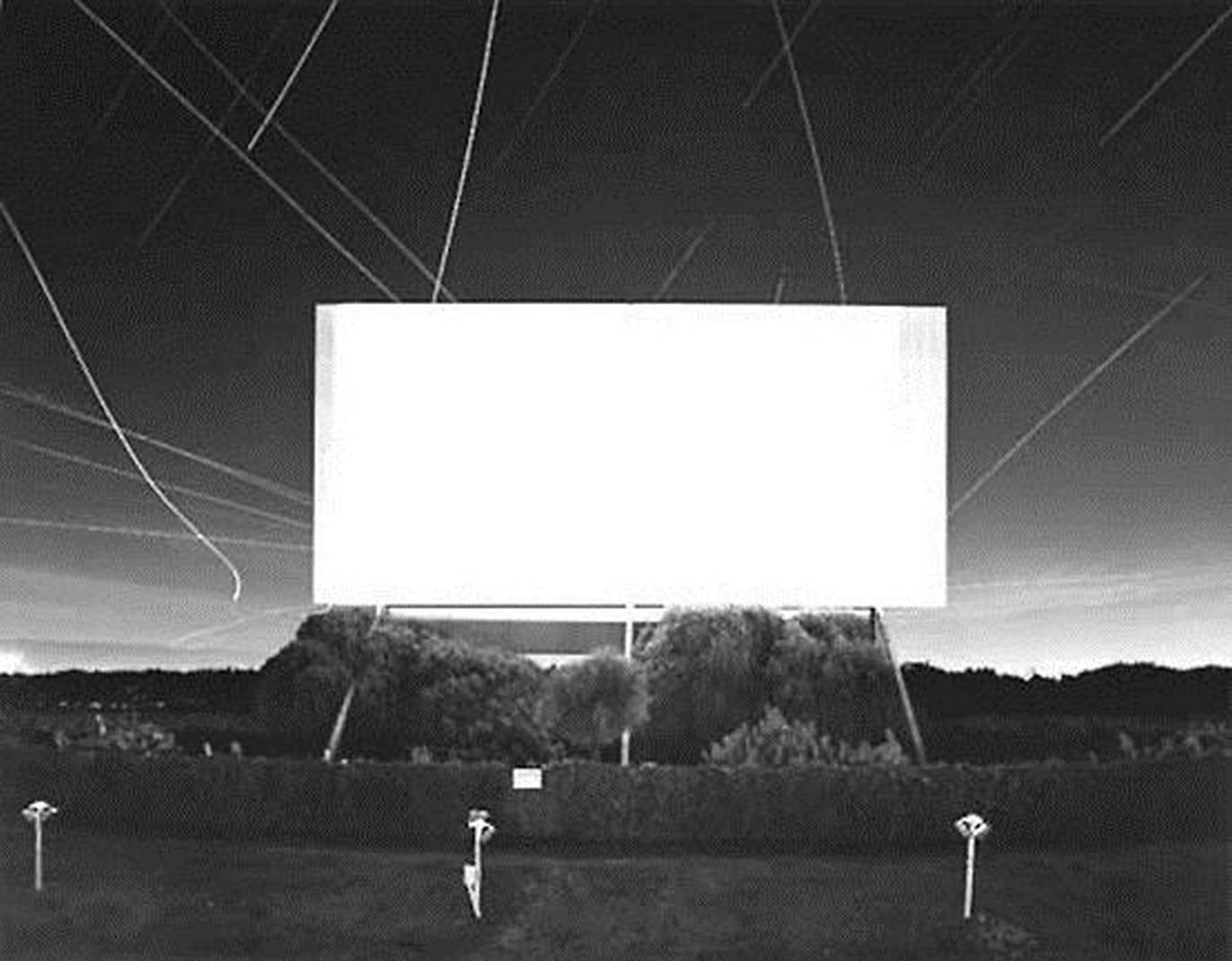

58. 《尤宁城免下车影院》(Union City Drive⁃in),杉本博司,尤宁城,1993年

承蒙索纳本美术馆惠准

阿勃丝在其照片中瞥见的,杉本博司(Hiroshi Sugimoto)已将其扩展为冥想。他在70年代末开始拍摄的无人电影院和免下车影院,必然被屏幕的白光所占据。曝光时间和电影持续时间相同,杉本博司将屏幕上的一切——追车,谋杀,闹剧,背叛,罗曼史——都简化为绝对白色的一刻。通过这种方式,“时间穿过了(他的)照相机”。作品《尤宁城免下车影院》(1993年)的白屏不是由影院而是由夜空构成的[58]。由于长时间曝光,飞机和星星的轨迹成为暗夜中的淡痕。同时在屏幕上,无论是已逝或正当红的明星——都成为静止光源的纯粹投影。

阿勃丝作品中无人电影院的屏幕仅仅是简单的空白——它没有成为光源。也就是说,根据早先引用的定义,它尚未被赋予想象力。然而颇具讽刺意味的是,杉本博司的照片恰将我们带回阿勃丝,带回她对“她在照片中无法见到事物”的热爱。阿勃丝考虑到黑暗——布兰特和布拉塞之夜——然而与杉本博司一起,我们终结于无法看到的相反理念:绝对明度。可能这就接近哲学了:和东方的开悟有关(一种领悟体验),流动的图像渐渐消失,超越了自身,留下白光闪烁。在《让我们开始称颂名人》(Let Us Now Praise Famous Men)一书的序文中,詹姆斯·艾吉(James Agee)评论友人沃克·埃文斯能够洞察“实然的残忍光辉”。而杉本博司觉察的并非实然的抚慰力量。冒着过于浪漫的危险,生命让位于雪莱所说的“玷污”——“永恒的白色光辉”。

我得赶快

去描绘云朵

一刹那便已足够

因其始成他物。

——维斯瓦娃·辛波丝卡(Wislawa Symborska)

在19世纪50年代早期,没有天空,没有云彩,只有漫无边际的白色。大约从那时起,这白色就出现在照片里。问题在于如何标定天空与大地的曝光时间。如果土地较暗的特点曝光正确,那么就会使得天空曝光过度而一律缺乏特点。在19世纪50年代晚期,古斯塔夫·雷·格瑞(Gustave Le Gery)开辟了一条解决问题的道路,合并两个底片以创造一种洗印效果:神奇地结合事实上并不存在的海洋,或是土地和天空。到19世纪末,这一技巧广为人知,人们抱怨合成景色,“云低悬在静静的水面,却没有倒影,云上也没有阴影”。当大卫·霍克尼(David Hockney)对布兰特在《托普威森斯》(Top Withens,1945)中飘浮在荒凉沼泽上的壮观的云彩照片提出异议时,这一争议在20世纪便被再度提起。不为记录真实的场景,而是唤起像艾米丽· 勃朗特《呼啸山庄》中(Wuthering Heights)那源自内心深处的情感,布兰特拼贴了两个底片。对于霍克尼来说,这种故意的欺骗意味着一种“斯大林主义的摄影”。另一方面,布兰特的传记作者,保罗·德兰尼(Paul Delany)用摄影师“可能知道”的华兹华斯诗句为其辩护:

啊!那么,如果我有画家之手,

来表达我眼之所见;添光赋彩,

非论海上或陆地之光,

奉献,和诗人梦想。

华兹华斯关于画家的自由梦想不会对保罗·斯特兰德起作用。他甚至反感绘画。他曾声称:“相当多艺术作品中的天空与大地都毫不相干——有些印象主义者如毕沙罗就犯了这样的错误。”为了避免重复这样的错误,斯特兰德通过严格选择来努力实现自己的人为修饰的策略。他在多幅该地区的照片中将阴沉的、孕育风暴的云视为美国西南部的特点。相反,他称之为蓬松的“约翰逊和约翰逊云”在斯特兰德的气象发展中则没有容身之地。[被斯特兰德拒绝,这些云漫游飘移到纽约。1937年,柯特兹热切地捕捉的这幅《迷失的云》(Lost Cloud)宛如面对令人目眩的摩天大楼:是他迷失方向和格格不入感的再现。]

如果韦斯顿和斯蒂格里茨意识到斯特兰德的判断有误,他们的回应便是将天空从地面移除。不同于“事实记录”,韦斯顿于1923年搬到墨西哥城后首先制作的底片是“相当奇妙的云”:“从海湾升起的被阳光照耀的云渐变成高耸的白色柱体。”一个月后,他发现自己又受到云朵的吸引:“它们本身就足以拍几个月而不厌倦。在来年的7月他发现又遭云朵‘诱惑’。”“仅次于记录易变的表情,或揭示人类的病理,没有比捕捉云彩成形更为飘忽不定的了!”抓拍云彩的技术挑战与韦斯顿对光和影的雕塑特质的兴趣相一致;这些云彩照片成为他日后拍摄幻影般神秘的果蔬的前身。在他最著名的关于墨西哥天空的照片中,有一幅是水平长度的云彩沿画框一展无余,就像他在一年后的1925年拍摄的一位裸女的躯干和臀部。本质上,拍摄云彩和人体没有区别。

和韦斯顿一样,斯蒂格里茨沉迷于拍摄云彩的技术难度。他早在1897年的瑞士就已进行尝试,之后也时常想着继续这些早先的实验。最终在1922年付诸实施,其动力来自沃尔多·弗兰克的提议,斯蒂格里茨照片的效果“源自催眠的力量”。突然之间,他的姐夫(妹夫)问他为什么放弃了弹钢琴,这让斯蒂格里茨颇感烦恼。受刺激后的当天,斯蒂格里茨决定着手拍摄他脑中已构想多年的计划即“一系列云彩照片”来回答问题。他对欧姬芙确切地解释了其意图:“我想拍摄云彩以发掘我四十年来的摄影所得。通过云彩记下我的生活哲学——显示我的照片并非归因于主旨。”斯蒂格里茨逐渐被他所谓的“美妙的天空故事——或歌曲”所吸引。有些早期照片展示了乔治湖土地和树木之上的天空和云彩。然而渐渐地,照片变得更加抽象,和天空下的土地分离,独立,欧姬芙称之为“离大地很远”。第一个系列的照片名为《音乐——云彩照片序列》(Music—A Sequence of Ten Cloud Photographs);第二个系列从1923年开始拍摄,名为《天空之歌》(Songs of the Sky)。到1925年,斯蒂格里茨已放弃令人思绪驰骋的音乐联想,而是开始叫它们“对等物”。他解释说:“我有一个生活视角,而我时不时地会在照片中找到其对应。”云彩照片是“我最深刻生命体验的对等物”。